春めいてきた今日このごろ、ちらほらと桜の花も見かけるようになりました。東京都内はじめ日本各地にある桜の多くは江戸時代も花見客で賑わっており、その様子をとらえる浮世絵も名作を含めてかなりの数が残されています。

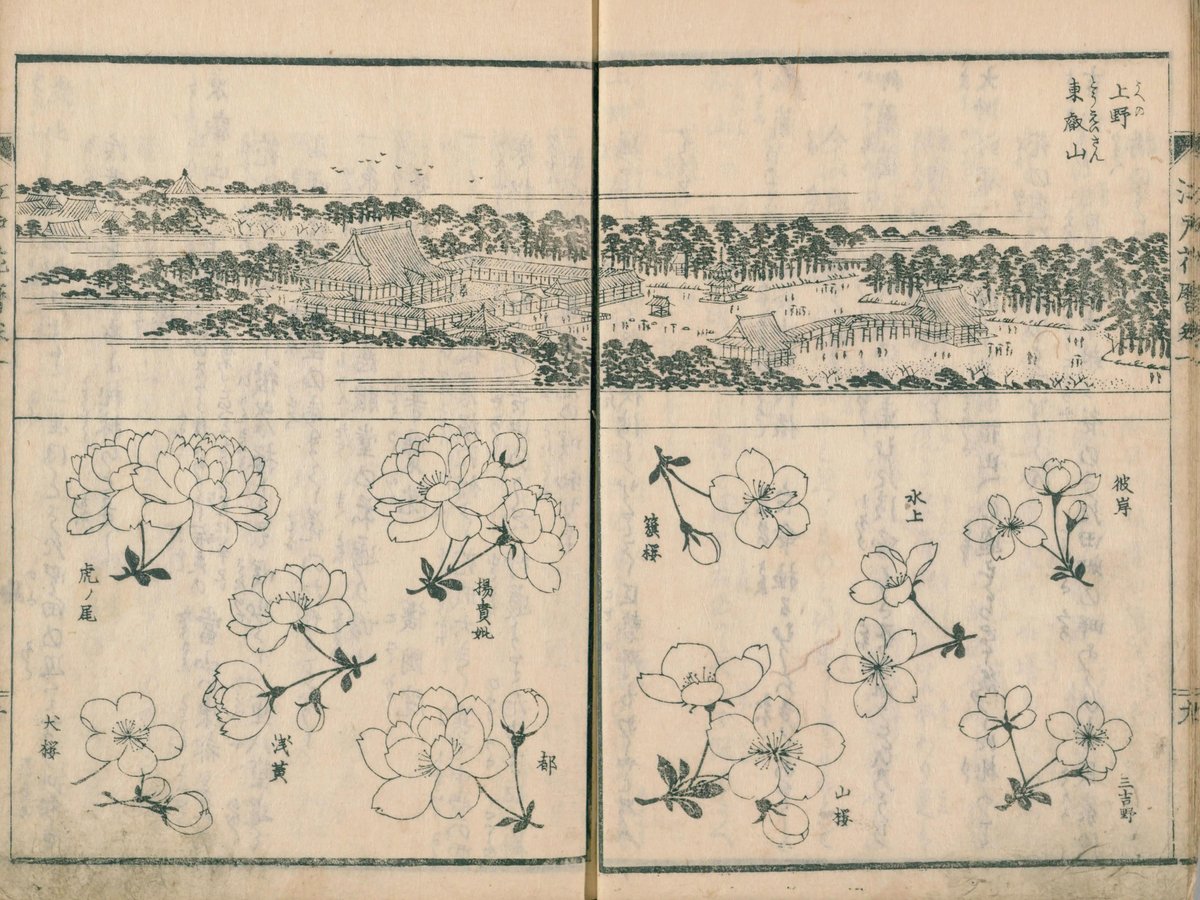

現在、花見の名所をまとめたガイドブックやWebサイトがあるように、江戸時代には四季折々の花の名所をまとめた本が出版されていました。『江戸遊覧花暦』(岡山鳥著・長谷川雪旦画、天保8年[1837]、『江戸名所花暦』とも呼ばれる)もそのひとつ。本書は花だけでなく、春は鴬、夏は蛍など、季節の景物もあげて江戸やその近郊の名所を紹介しています。『江戸遊覧花暦』も眺めつつ、今回は、浮世絵のなかに咲き誇る桜を見ていくことといたしましょう。

1.東叡山寛永寺

寛永寺は、幕府より江戸忍岡の地を与えられた僧天海の創建。江戸時代を通して幕府の保護のもとに隆盛を極めます。一帯には奈良・吉野山の桜が植樹され花見スポットとして当時も人気を誇りました。

『江戸遊覧花暦』では、伽藍の様子とともにここで見られる種々の桜が表されます。解説には「花の名所にして彼岸桜より咲出て一重八重追々に咲つづき弥生の末まで花のたゆることなし」とありますから、旧暦3月いっぱいさまざまな桜が楽しめたことがわかります。

台東区立図書館デジタルアーカイブより転載

こちらは豪華な女乗物に乗る身分の高い武家女性を中心とした花見の行列。画面いっぱいにモチーフが描かれなかなか迫力のある1点です。枝垂れ桜も見え、複数の品種が楽しめたことがうかがえます。なお同地は寺内であることから、飲酒や鳴物は禁止され、また夕方6時には閉門という決まりがありました。

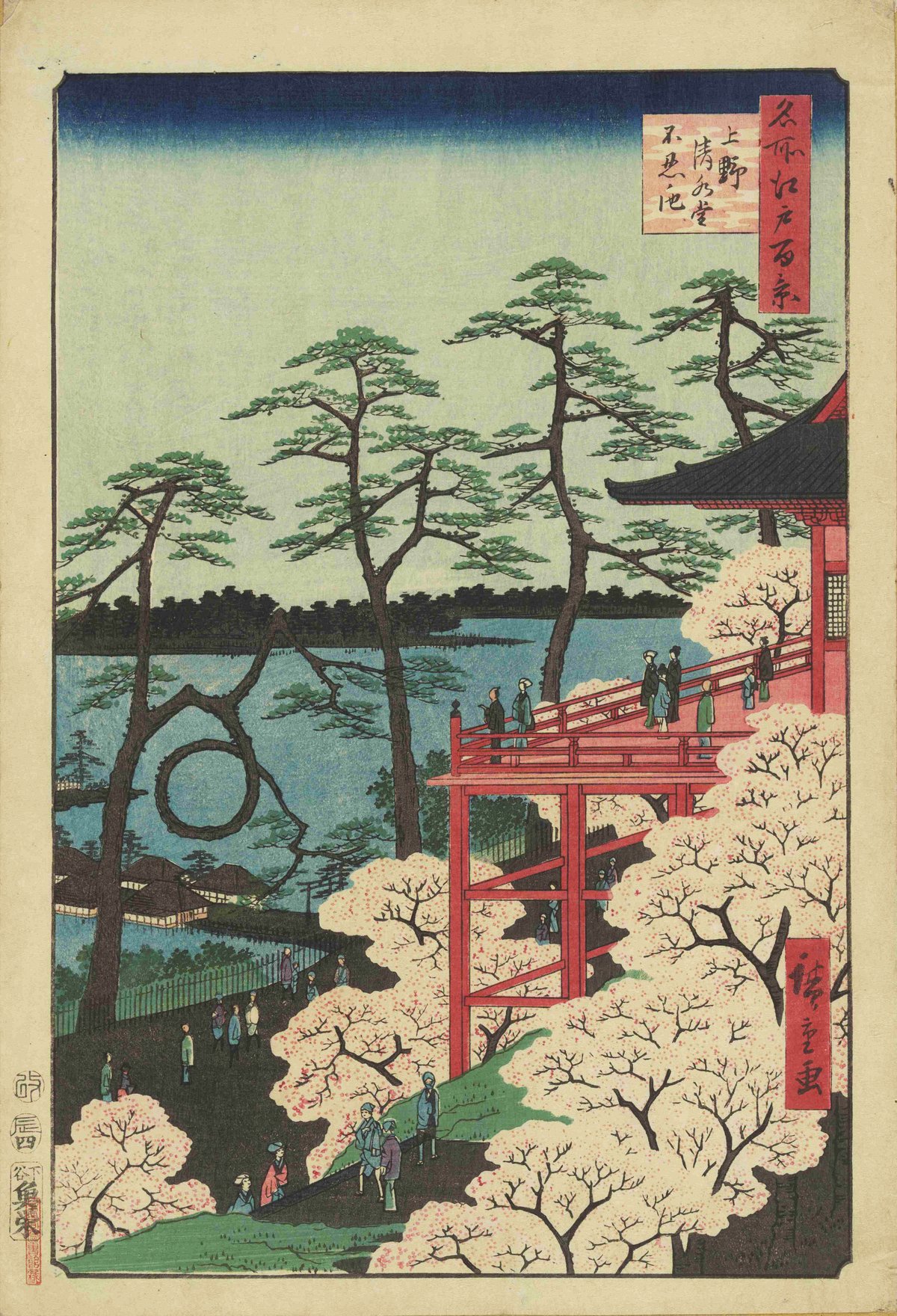

とりわけ美しいとされたのが清水観音堂周辺。画面左、円を描く枝ぶりの名木「月の松」を含め、観音堂から眼下に広がる勝景を楽しむ人々も描かれます。幕末の上野戦争で伽藍の多くが焼失してしまった寛永寺ですが、観音堂は今も健在。絵に見るような光景が今も楽しむことができます。

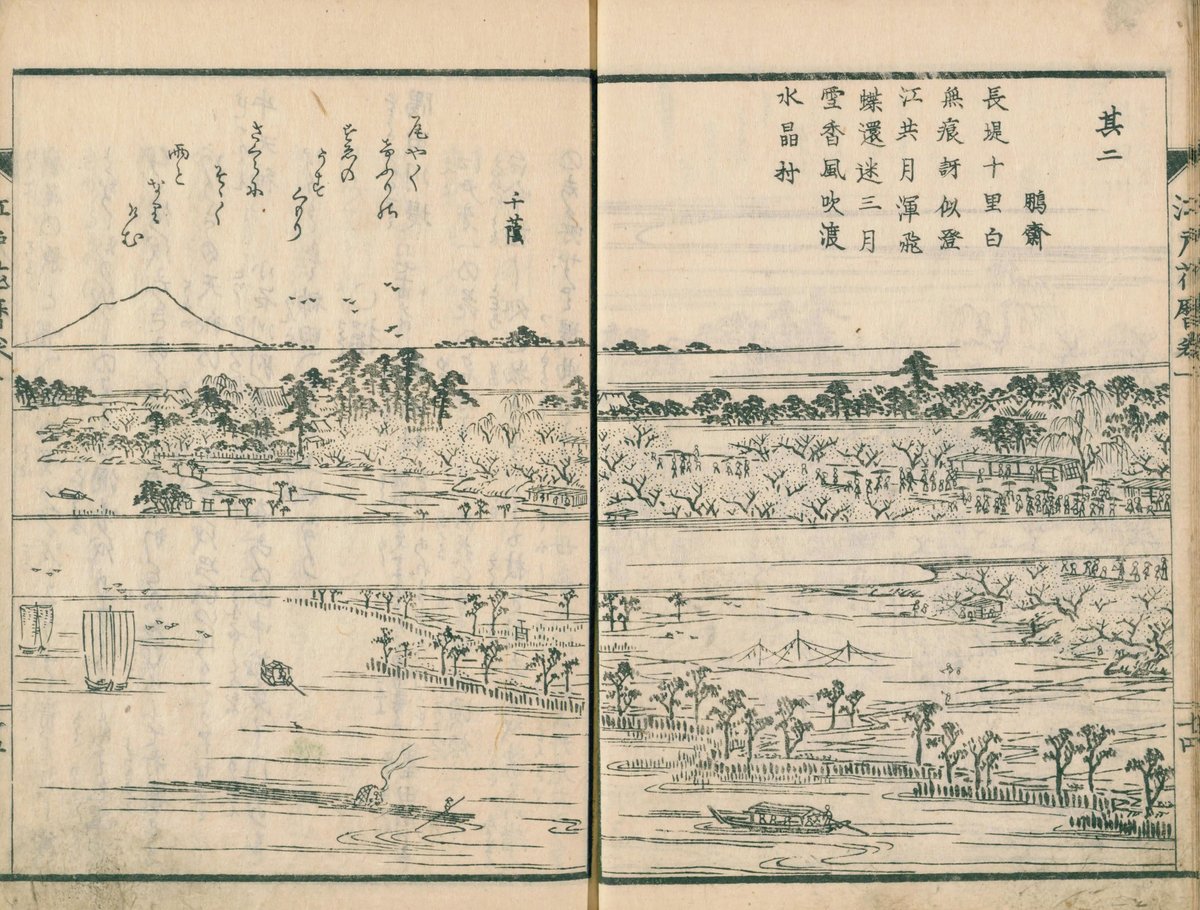

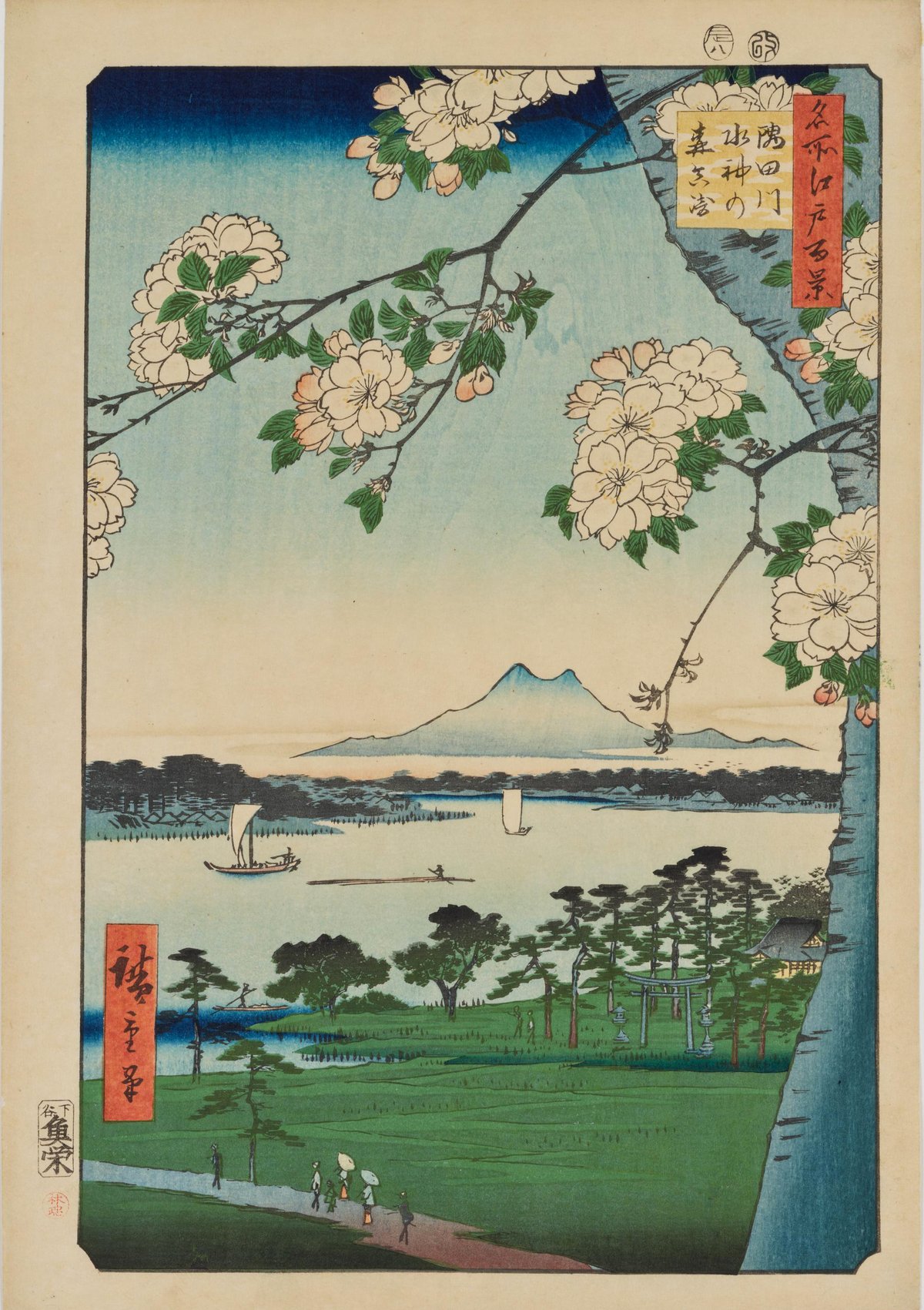

2.隅田川

季節ごとに異なる表情を見せた隅田川。その上流の墨田堤(三囲神社から木母寺まで、現在の墨田区向島~堤通)には4代将軍徳川家綱の頃から桜が植えられていたのですが、享保2(1717)年、8代将軍徳川吉宗が100本を増殖したことから、江戸随一の花見の名所として名を馳せます。花見の人気のお土産は今も続く桜餅。

『江戸遊覧花暦』巻之1 天保8年(1837) 国立国会図書館デジタルコレクションより転載

『江戸遊覧花暦』の解説には堤が曲がっていて、木母寺大門へ向う付近では「左右より桜の枝おひかさなりて雲のうちにいるかと思ふばかりなり」と記されます。幻想的なまでの桜の美しさに江戸っ子たちも目を奪われたのでしょう。ちなみに本書は「台命」すなわち将軍の命令で植えられたことから、枝を手折ることが禁止されていたことも伝えています。

春の陽気に誘われて花見に繰り出した人々を描くのが、美人画の名手、渓斎英泉による「花見帰り隅田の渡し 四季の内春」。

国立国会図書館デジタルコレクションより転載

画面左から船を眺めるのは芸者衆。船には町人の男女や芸者らしき女性が見えますが、画面右の男性たちはかなり酔っ払っているようです。船の左端の小僧が持つ傘には、手折ることが禁止されているはずの桜の枝がくくりつけられています。

さて風光明媚な同地に咲く、麗しい桜花を爽やかにとらえた作品がこちら。

東京国立博物館蔵 出典:ColBase

桜越しに見えるのは、川沿いののどかな情景と筑波山の美しいシルエット。空や筑波山、水面の透明感のある青が、春のみずみずしい空気を感じさせる逸品です。

3.吉原

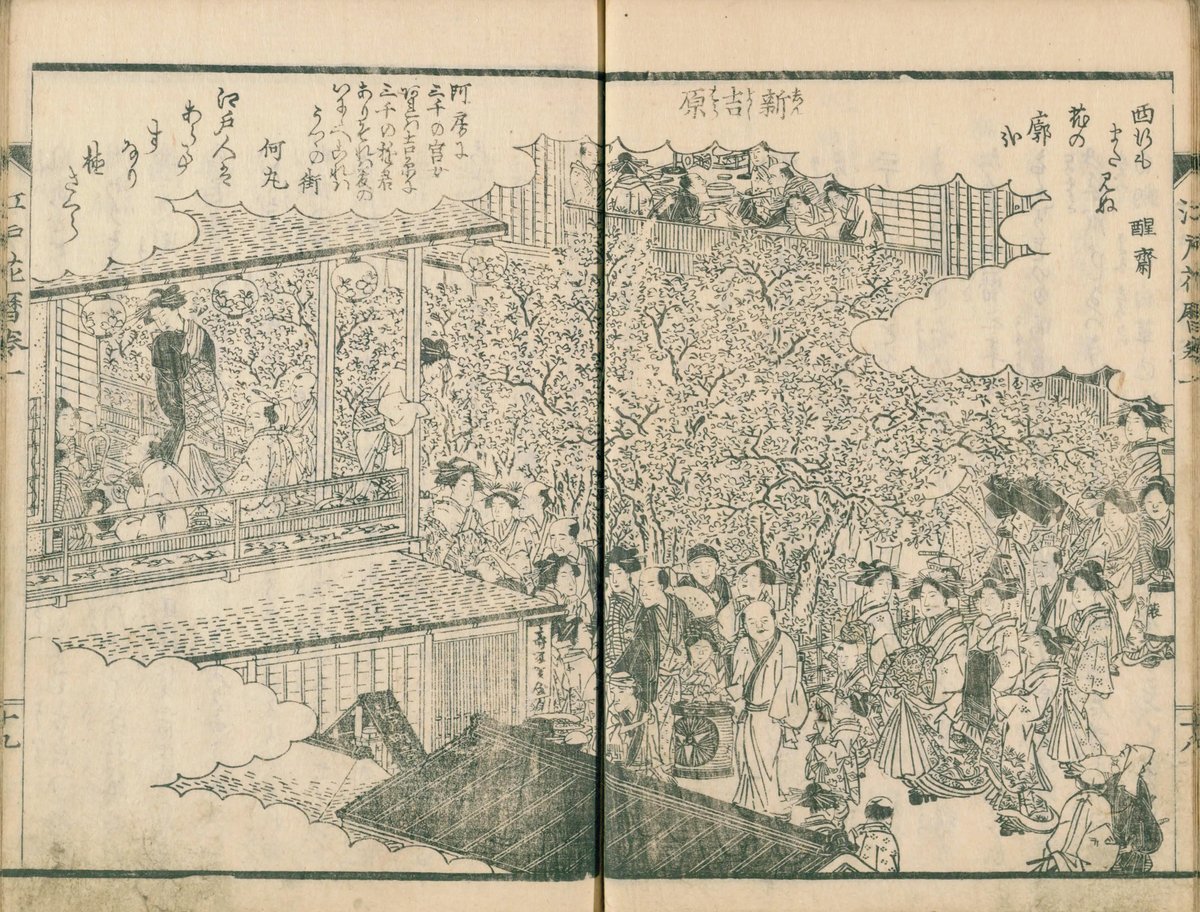

さまざまな年中行事が催された吉原では、春にはメインストリートである仲ノ町に桜が植樹されました。そしてこの人工的な桜並木もまた江戸名物として注目を集めたのです。

『江戸遊覧花暦』巻之1 天保8年(1837) 国立国会図書館デジタルコレクションより転載

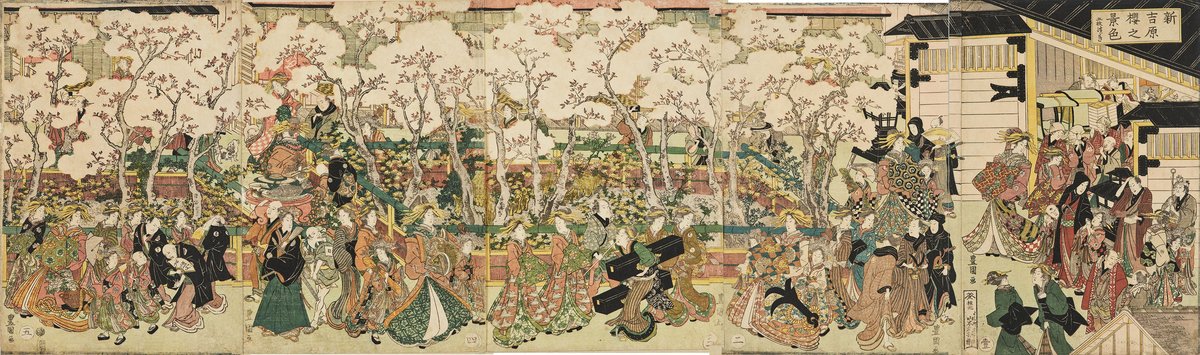

大門から続く並木とその周辺を描く大変華やかな歌川豊国の作品がこちら。

桜の艶やかさだけでなく遊女たちのきらびやかな衣装も見応えがあります。

大門付近には客を迎えにきた花魁(高位の遊女)と武家らしい男性、そして親しげにその手をとる禿たちも描かれています。その背後には手ぬぐいをかぶる町人の遊客も。

この大門を正面からとらえるのが、豊国の弟子である歌川国貞「北廓月の夜桜」。

こちらでも手ぬぐいをかぶった遊客が見えます。大門からまっすぐ仲ノ町を眺める視点の作品は他にもあるのですが、とりわけ本図は不夜城である吉原の喧騒と、春の夜の情趣が見事に表現されています。

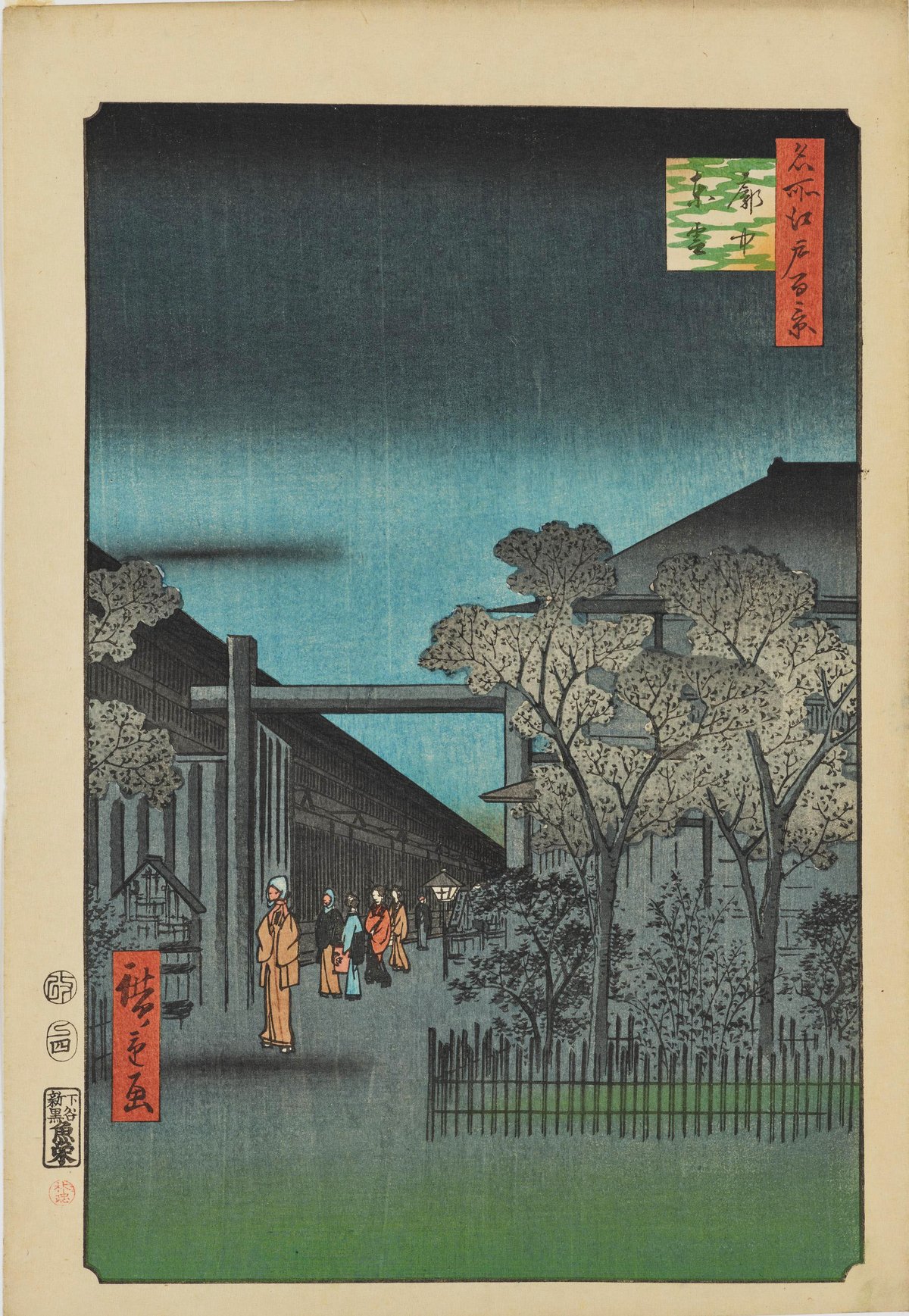

こうした非日常の演出としての桜並木を少し違った視点からとらえたのが広重でした。

副題にある「東雲」とは明け方のこと。空が少しずつ明るくなってきている頃、朝帰りの客たちが大門に向かっていくところです。客を送る遊女の姿も小さく見えます。桜並木も本図では薄闇をまとっており、静けさ漂う吉原の朝がしっとりと表されています。

4.飛鳥山

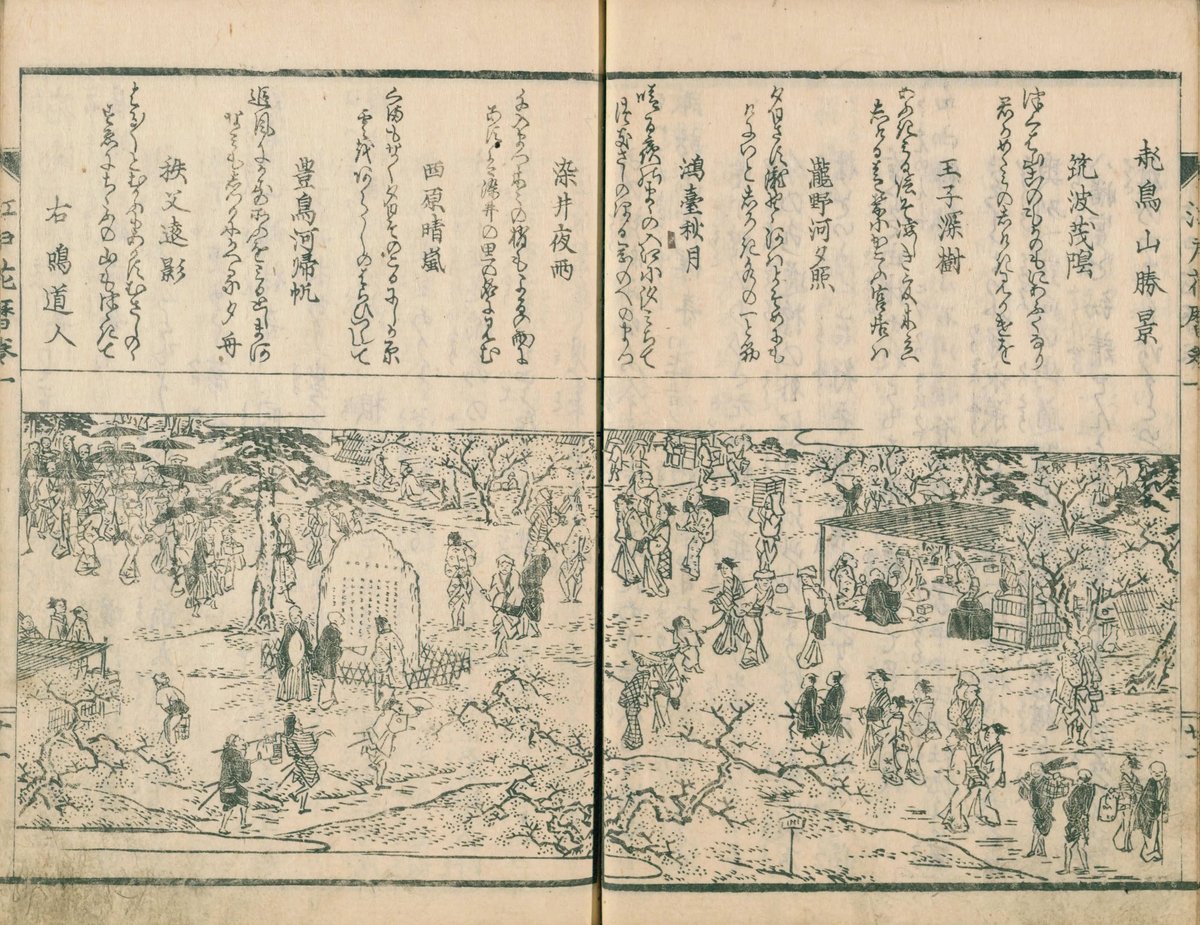

現在の北区王子の飛鳥山も8代将軍徳川吉宗によって桜が植樹された地。庶民にも開放され、風光明媚なだけでなく、従来桜の名所で禁止されていた宴会や仮装も許されたことから遊楽の地として人気を誇りました。『江戸遊覧花暦』ではその眺めの良さを「遥に東北をながむれば足立郡の広地眼下に見えて、荒川のながれ白布を引くがごとく」と称えます。

また挿絵には、三味線を引く者、踊るかのような姿の者、また武家の女性たちの団体などが登場しており、さまざまな人々が花見を満喫する様子が見て取れます。ちなみに中央近くにある石碑は、その碑文があまりに難解な漢文であるため、当時から「読めない碑」として有名でした。飛鳥山のランドマークでもあったこの石碑を、本図でも眺める人が描かれています。

こちらは美人画の名手である鳥居清長の作品。広々とした景色のなか、女性たちが楽しげに散策しています。石碑も画面左奥に小さく描かれ、舞台が飛鳥山であることを示しています。清長の伸びやかで長身の女性美も堪能できる1点です。

さて次にご覧いただくのは、揃いの日傘を手にした女性や少女たちによるお花見の様子。

国立国会図書館デジタルコレクションより転載

よく見ると着物もお揃いです。幕末、音曲の師匠が弟子を引き連れて花見に繰り出すことが流行り、本図はそれをとらえています。一時期にのみ見られた独特の光景と言えるでしょう。画面左には件の石碑が、正面奥には富士山があり飛鳥山ならではの景観が広がります。少女たちの嬉しそうな笑顔も印象的ですね。

5.小金井

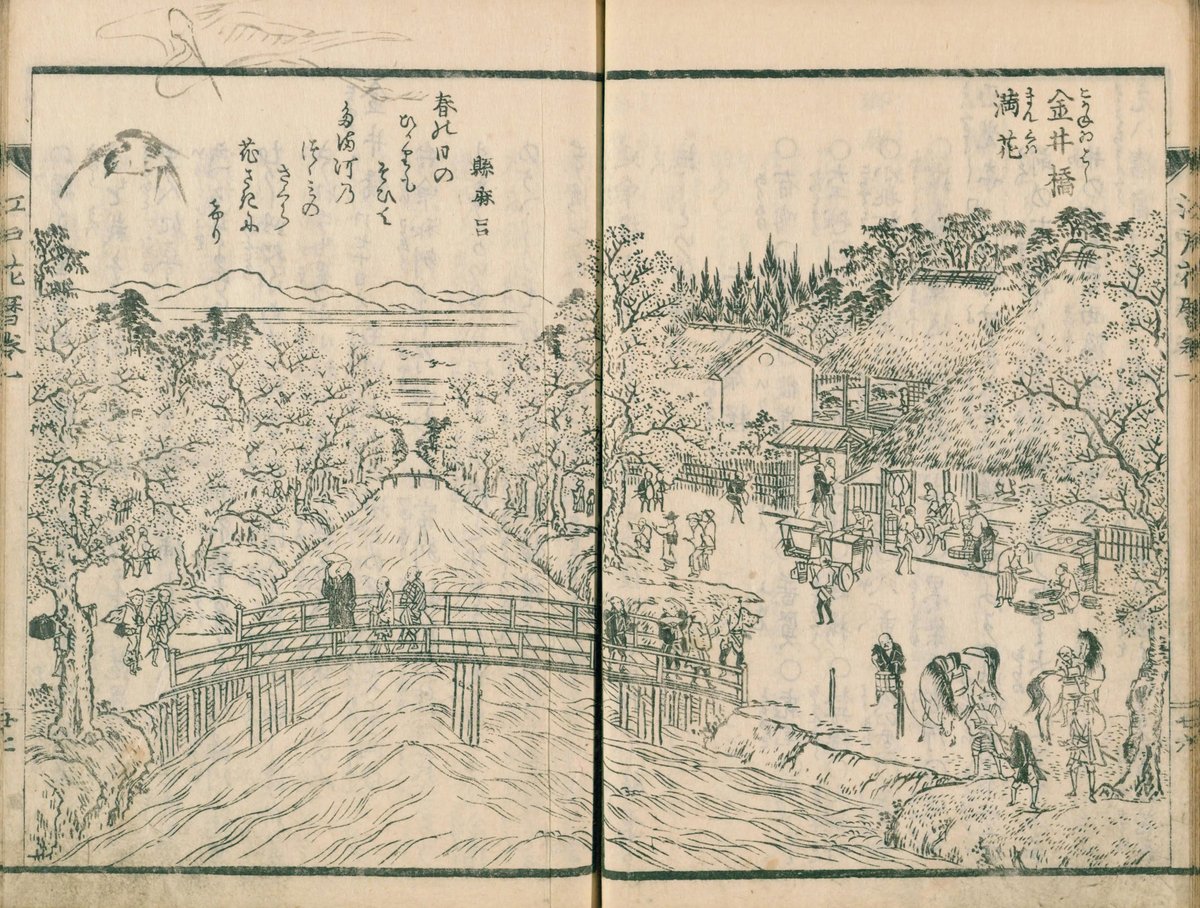

玉川上水の桜並木は、元文2年(1737)頃、武蔵野新田の開発にあわせ小金井橋を中心に、両岸約6kmにわたり桜が植えられたことに始まるようです。

挿絵は随一とされた小金井橋からの眺め。また解説では「開花のとき金橋のうへより是を望ば、岸を挟桜繽紛(花・雪などが乱れ散ること)として、前後尽ることをしらず。実に一奇観たり」と絶景ぶりを記します。

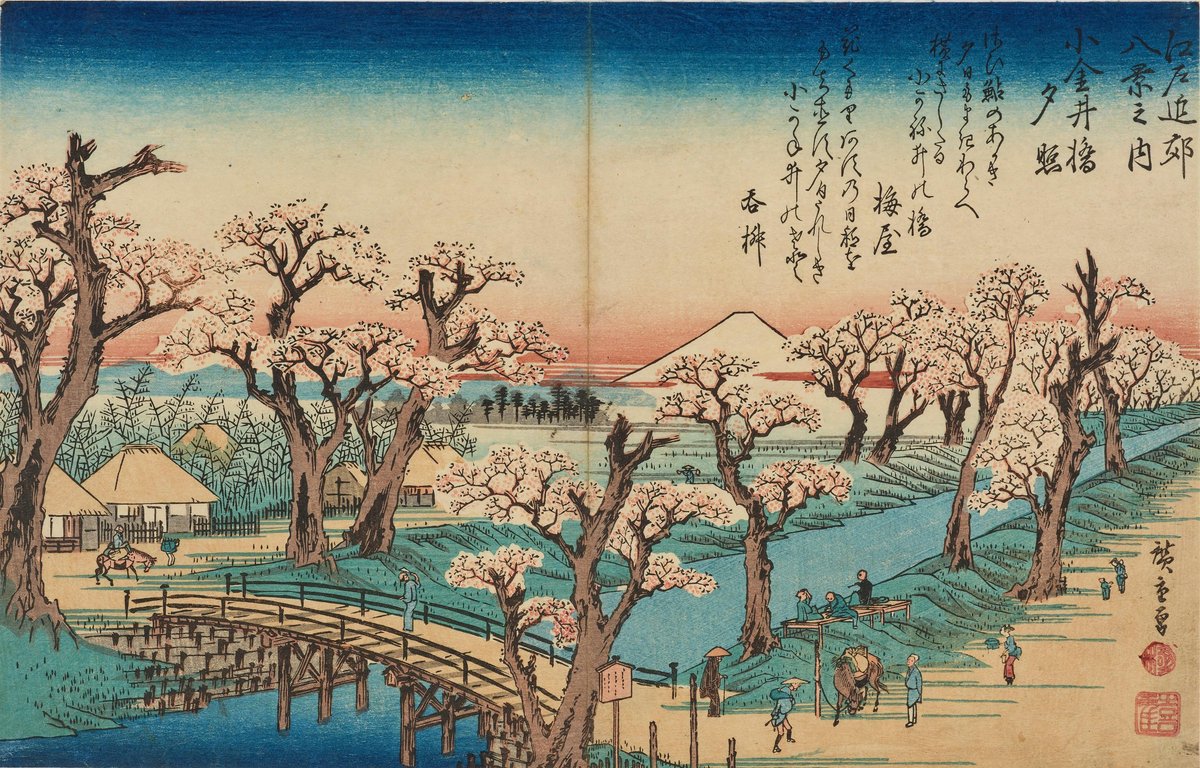

この地を題材に名作を残したのはやはり広重でした。

出典:ColBase

透視図法も駆使して生み出された広やかな空間のなかに、桜並木や川、そして富士をとらえた一点です。

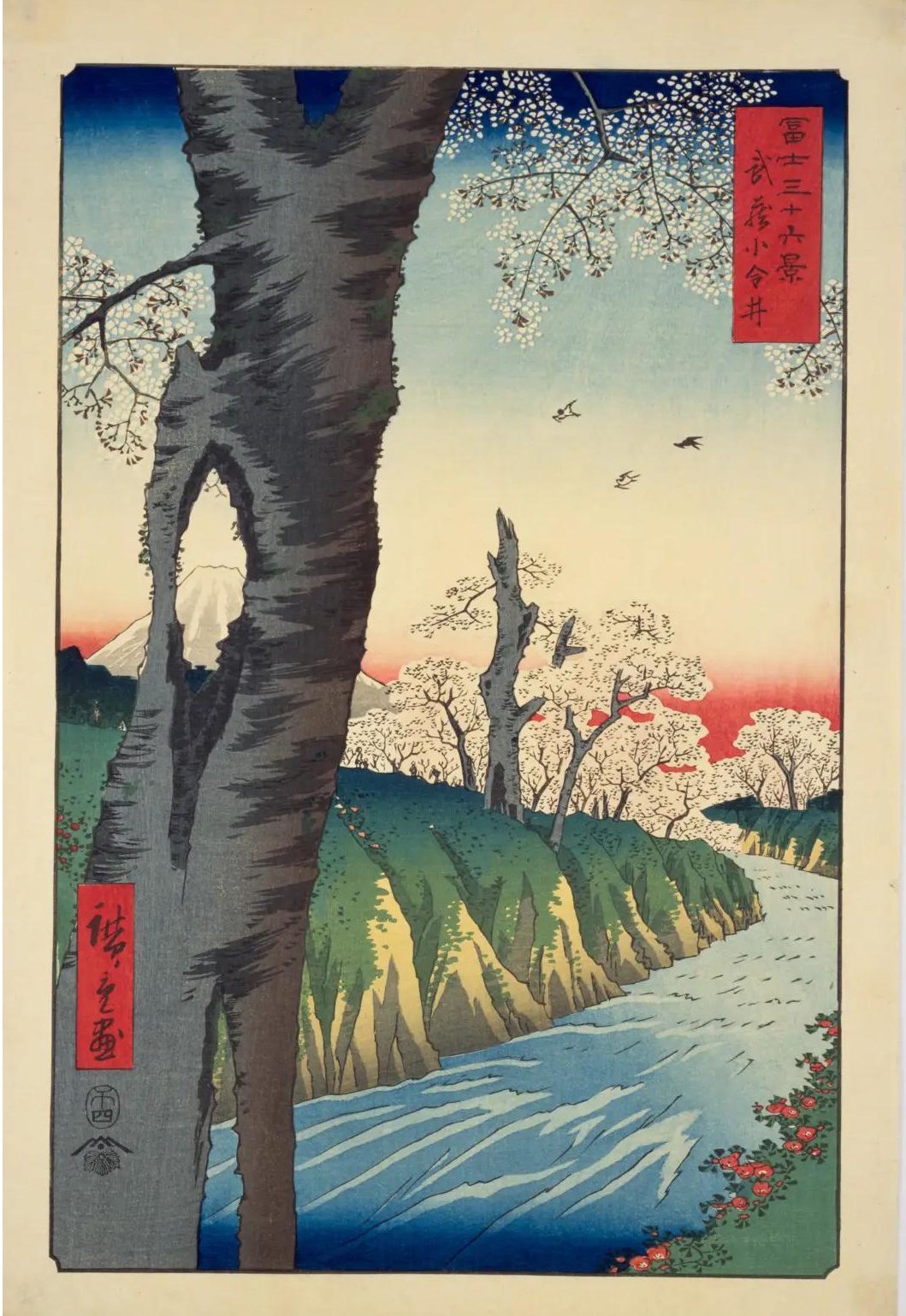

国立国会図書館デジタルコレクションより転載

こちらも広重。滔々と流れる水の青や、空の赤や青が、可憐な桜の花を際立たせています。また桜の幹の穴から富士山の頂きを望むという構図も秀逸です。

以上、江戸の桜の名所をめぐってきました。最後は、ちょっと江戸を離れて上方の人気スポットである吉野山と嵐山が舞台の作品をご紹介いたしましょう。

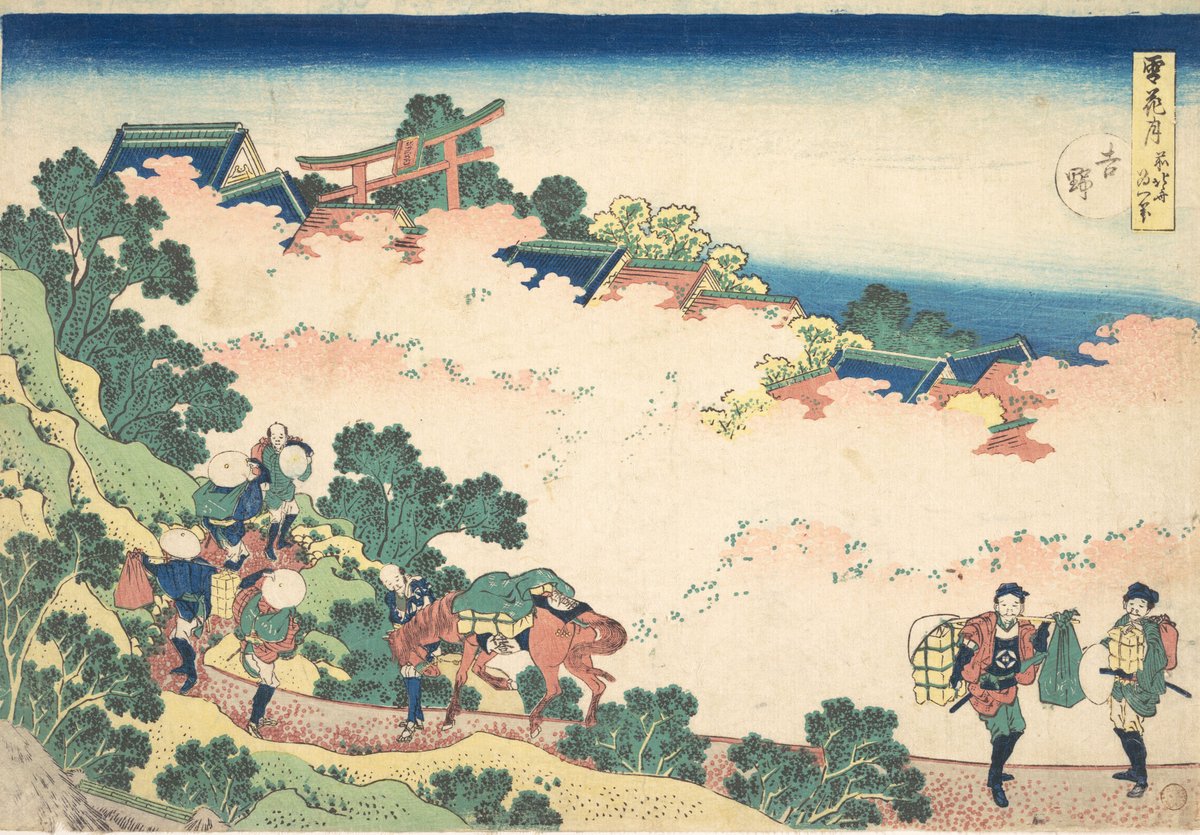

古来、名所として知られた吉野山は江戸時代も知名度抜群。浮世絵にもたびたび取り上げられました。同地の桜は約3万本といわれますが、本図で北斎は画面の半分近くを花で埋め尽くし、その圧巻の景色を表現しています。画面右端、こちらを見つめる旅人たちは「すごい桜だろ?」と語りかけてくるかのようです。

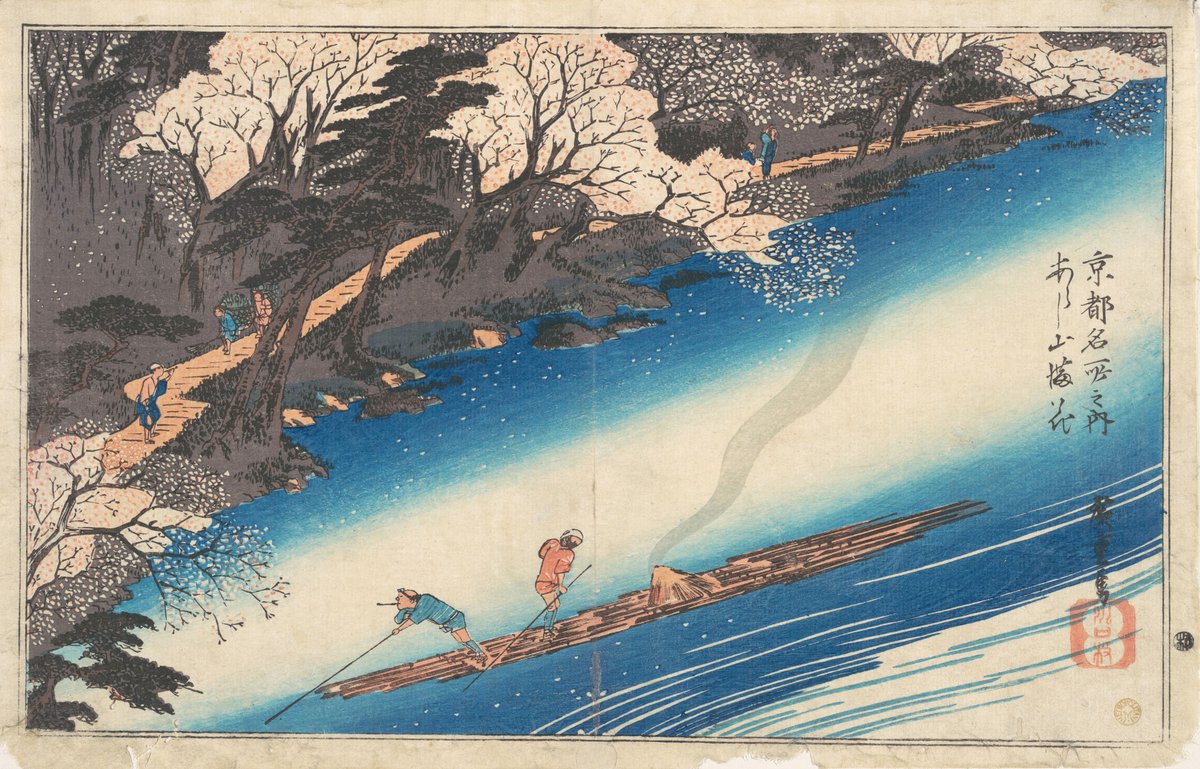

こちらも今も人気の嵐山。桜の淡いピンクと大堰川の青が鮮やかな対比を見せます。川の中央には色を摺らないことで、キラキラと輝く水面が表現されまばゆいほどです。広重の光に対する鋭敏な感性も遺憾なく発揮された名品です。

皆さんの近くでも桜の花が咲くことでしょう。

この春は、江戸時代の人々も心動かされたことにも思いを馳せつつ、花を愛でてみるのはいかがでしょうか。